اقتصاد

انهيار تامّ في الصناعة اللبنانية: أي دور نبحث عنه في سلاسل القيمة العالمية؟

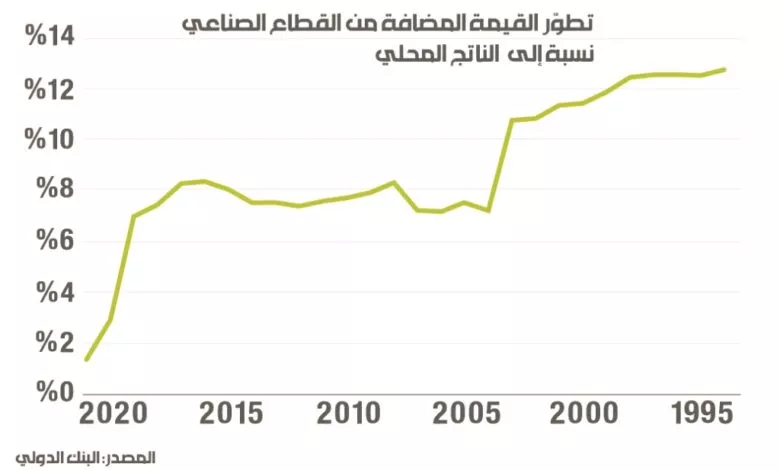

على مدى العقود الثلاثة الماضية، انخفضت حصّة الصناعة من القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي من 12% في 1995 إلى نحو 1% في 2022. خسارة هائلة كهذه، لا تعني فقط أن الأمر كان متوقعاً في بلد قرّر أن يعتمد في مداخيله على الريع، بل تشير إلى أن إهدار الفرص التي خلقتها الأزمة سيؤدي إلى نتائج أسوأ وسط نقص الموارد المالية والمواد الأولية والتكنولوجيا

انكمش الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 21 مليار دولار في السنة الماضية. ورغم أن هذه الأرقام هي عبارة عن تقديرات مبنية على أسعار صرف متعدّدة، إلا أنها تعكس بشكل عام، انهياراً غير مسبوق من دون أن توضح مصدره. لكن يمكن الاستدلال على المصدر بمؤشرات، مثل القيمة المضافة للقطاعات المحلية في الناتج المحلي الإجمالي. هي أيضاً انهارت، بينما صار الريع الجيوسياسي، كما يسمّيه علي القادري، يمثّل الحصّة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي على حساب انكماش هائل في القيمة المتولّدة من الإنتاج المحلي. فالصناعة التي كانت تخلق قيمة مضافة تصل إلى 8% من الناتج في السنوات الأخيرة التي سبقت الانهيار، أصبحت تخلق ما يوازي 1%. لحظة الانهيار كان لها مفاعيل أشدّ شراسة من تراكم الاعتماد المفرط على الريع على مدى العقود الماضية. وهذا التراكم حصل بفعل السياسات المالية والنقدية التي حفّزت الاستهلاك المستورد ورفعت اصطناعياً القدرات الشرائية للمقيمين من خلال تثبيت قيمتها تجاه الدولار بأعلى مما كانت فعلاً. وبهذا المسار ارتفعت أكلاف الإنتاج وصار الاستيراد سهلاً، وعقدت اتفاقيات تجارة خارجية ضدّ مصلحة لبنان سواء مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية التيسير مع الدول العربية التي قضت على فرص منافسة الإنتاج الصناعي والزراعي المدعوم في الخارج، وهذا ما أسهم في هروب رؤوس الأموال الصناعية من لبنان إلى الخارج والبحث عن بدائل في قطاعات أخرى وبلدان أخرى.

بالأرقام

8.8 مليار دولار هو حجم إيرادات القطاع الصناعي في عام 2015 أي 17% من الناتج المحلّي

71% هي حصّة الإيرادات من مجمل الإيرادات الصناعية لـ5% من المؤسّسات في لبنان والتي يزيد رأسمالها على 20 مليون دولار

قبل الانهيار، كان أمام أصحاب المصانع خيارات محدودة: الإكمال في القطاع الصناعي اللبناني وتحمّل كلفة الإنتاج المرتفعة، وبالتالي الموافقة على هوامش ربح أقل لتكوين قدرة على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية، أو رفع أسعار المنتجات الذي يخفض قدراتهم التنافسية. في النتيجة ما بقي من الصناعة المحلية ليس كثيراً. القيمة المضافة، أو القيمة المتولدة داخلياً من القطاع الصناعي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى النصف بين 1995 و2004، ثم استقرّت لنحو 16 سنة على معدل يتراوح بين 7% و8%، إلى أن أصيبت بالضربة القاضية في 2019 وانخفضت فوراً في 2020 إلى 3% ثم في السنة التالية نحو 1%، أي أنها خلال سنتين تدنّت بأكثر من الثلثين.

صحيح أن حصّة القيم المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، في مطلع التسعينيات، لم تكن كبيرة، إلا أن الانخفاض الذي حدث منذ ذلك الوقت هو أشبه بانهيار مهول في القطاع. لكن بشكل عام، إن ما تُنتجه الصناعة اللبنانية لا يمتاز بقيمة مضافة مرتفعة، بمعنى أن معظم الإنتاج الصناعي في لبنان لا يمرّ بمراحل كبيرة من سلاسل الإنتاج، بل بشكل عام تكون المحطّة اللبنانية من سلاسل الإنتاج جزئية وهي لا تخلق قيمة كبيرة داخل الاقتصاد اللبناني. كما أن هذه المراحل من الإنتاج لا تتميّز بتعقيد كبير، حتى أن الصناعات التي تتميّز بنسبة تعقيد كبيرة تُنتج بكميات صغيرة، تسمح بخلق قيمة تسهم في رفع حجم الإنتاج بالشكل الكافي لتنمية الاقتصاد. وحالياً، يتوزّع إنتاج قطاع الصناعة بين الاستهلاك المحلّي بنسبة 83%، وبين التصدير بنسبة 17%، وفق أرقام وردت في تقرير أعدّه المركز اللبناني للدراسات بعنوان «الأزمة الاقتصادية في لبنان بحسب القطاع: التحدّيات والفُرَص في قطاع الصناعة». الصادرات الرئيسية في عام 2021 تمثّلت في الذهب والمجوهرات (18.27%)، والحديد (8.2%)، والماكينات والقطع الميكانيكية (4.62%) والماكينات الكهربائية والكهربائيات (3.85%).

تطوير سلاسل القيمة، هي أحد أهم طرق تنمية القطاع الصناعي، لأنها تتيح له الانخراط في سلاسل التوريد العالمية. هذه السلاسل هي النطاق الكامل للأنشطة المطلوبة لإنتاج أي سلعة أو خدمة من الفكرة حتى التطبيق، مروراً بالمراحل الوسيطة للإنتاج وتسليمه للمستهلك النهائي، وصولاً إلى التخلص من المنتج بعد الاستخدام. الهدف الأساسي من تنمية سلاسل القيمة هو توليد أكبر قيمة بأقل كلفة من أجل خلق ميزة تنافسية لشركة ما أو حتى لاقتصاد ما. الفكرة الأساسية تقوم على تحديد ما هي القطاعات التي تُشكّل أكبر احتمالات النمو لتطوير سلاسل القيمة فيها. بمعنى تحديد القطاعات التي تملك المقومات الأفضل للتميّز، سواء كان ذلك بسبب الخبرات المتراكمة في تلك القطاعات أو البنى التحتية الموجودة التي تُشكّل رافعة لقطاعات معينة، أو الموارد الطبيعية التي يمتلكها البلد وتدخل في عملية إنتاج قطاعات معينة.

هناك دراسات وتقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد في لبنان ومنظمات دولية، مثل منظمة العمل الدولي، يُحدد فيها عدد من القطاعات التي تمثّل احتمالات كبيرة للتنمية. إذ يذكر تقرير لمنظمة العمل الدولي، بعنوان «توليف تأثير الأزمة على سوق العمل اللبنانية والأعمال المحتملة وفرص العمل والتدريب»، بعض هذه القطاعات مثل:

– الزراعة والأغذية الزراعية: التكنولوجيا الزراعية، تربية الأحياء المائية، البنية التحتية لما بعد الحصاد، إنتاج النبيذ، زيت الزيتون، الأغذية المجففة والمكسرات، الشوكولاتة ومنتجات الألبان، الفريكة، والعسل…

– التصنيع والبناء: إنتاج الزجاج للآلات الميكانيكية / الكهربائية…

– المعدات الصيدلانية والطبية: صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل الطبيعية والصناعات الكيماوية…

– الطاقة المتجددة والخضراء: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الألواح الشمسية، البطاريات…

– الصناعات الإبداعية والثقافية: صناعة الطباعة…

– المنسوجات والأثاث: الأثاث وصناعة الأخشاب…

لكن ليس واضحاً ما الذي يميّز هذه القطاعات عن غيرها في الصناعة اللبنانية. بعضها يعتمد على الموارد المائية التي يسجّل فيها لبنان عجزاً عن تلبية الحاجات الخدمية والزراعية، وهناك صناعات أخرى تعتمد على الطاقة، وغيرها. لذا، فإن السؤال الأساسي الذي يعبّر عن مشكلة الصناعة هو الآتي: ما هي الميزة التي تجعل لأي من الصناعات اللبنانية أفضلية تنافسية؟ أصلاً هذه الميزة هي الهدف من سلاسل القيمة، أي أن الميزة المفترضة يجب أن تكون سبباً في خفض كلفة الإنتاج. حالياً، هناك ميزة واحدة محتملة للاقتصاد اللبناني، وهي استخراج الغاز من البحر، بما يؤمّن عوائد مالية كبيرة أو طاقة منخفضة الكلفة.

استراتيجياً، يبدو واضحاً أن الجهد الرسمي يجب أن يركّز على توجيه القطاع الصناعي نحو السلاسل العالمية، وأن ينسجم ذلك مع مصالح لبنان والقطاع الصناعي في علاقاته التجارية في الخارج ومستوى انخراطه في النظام التجاري العالمي، كمصدّر لا كمستهلك فقط. لكن وفق أي أهداف؟ الإجابة متوافرة لدى الباحث غاري غريفي الذي ميّز بين نوعين من سلاسل القيمة:

– الأوّل هو السلاسل التي يلعب فيها المشتري دور الحوكمة الحاسم لها، أي أنه هو من يسيطر عليها. والمشتري هنا هي الشركات الرائدة أو المسيطرة في السلاسل، وهي تلعب دوراً محورياً في تنسيق وتنظيم أنشطة مختلف الجهات الفاعلة داخل السلسلة. غالباً ما يكون لدى هذه الشركات علامة تجارية قوية وشبكات توزيع واسعة وموارد مالية كبيرة، ما يسمح لهم بوضع المعايير وإملاء مواصفات المنتج والتحكم في شروط التجارة، ففي نهاية الأمر هذه الشركات هي التي تتحكّم بهذه الدورة. والسلاسل التي يقودها المشتري هي سمة من سمات الصناعات التي تحتاج إلى كثافة في العمالة (وبالتالي فهي وثيقة الصلة بالبلدان النامية) مثل الأحذية والملابس والأثاث وألعاب الأطفال. ويسهل الانخراط في هذا النوع من السلاسل، لأنه لا يحتاج إلى تقنيات عالية. لكن الواقع أن هذه القطاعات تحتاج إلى كثافة عمل، ما يجعلها غير مناسبة للبنان. فهو لا يمكنه، في وضعه الحالي، أن يعتمد على صناعات تحتاج إلى كثافة عمل، بسبب ارتفاع معدّل الأجور نسبة للدول المنافسة في هذا القطاع مثل الصين والهند، وهو ما يسهم في رفع كلفة الإنتاج وانخفاض التنافسية، فضلاً عن أن غالبية العمال في لبنان هم أجانب، بينما القوى العاملة اللبنانية التي لم تهاجر، لم تظهر استعداداً واضحاً لكسر مكانتها الاجتماعية.

ما هي الميزة التي تمنح أيّاً من الصناعات اللبنانية أفضلية تنافسية؟

– الثاني، هو عالم يلعب فيه المنتجون الرئيسيون في السلسلة، الذين يتحكمون عموماً في التقنيات الحيوية، دور تنسيق الروابط، وهي بشكل عام سلاسل تحركها وتتحكم فيها الشركات المسيطرة على هذه السلاسل. هذه الشركات هي المنتجة للتكنولوجيا والتصاميم الأساسية. ولأن هذه الشركات تتحكم بالمفاتيح الأساسية للإنتاج، فهي من يستطيع فرض الظروف على بقية المنخرطين في السلسلة. هنا يتحمل المنتجون مسؤولية المساعدة في تطوير كفاءة مورديهم وعملائهم. ويشير غريفي إلى أن السلاسل التي يحركها المنتجون من المرجح أن تتميز بالاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من السلاسل التي يقودها المشترون. إذ إن إدخال توريد التقنيات والتكنولوجيا للدول الأخرى يحتاج إلى الاستثمار المباشر في البلدان التي تريد الانخراط في السلاسل المذكورة. لا يمكن الإغفال عن العامل السياسي في هذا الأمر أيضاً، وهو يتعلّق بقرار الشركات الأجنبية بشأن الاستثمار في اقتصادات معينة. ففي الحالة اللبنانية، من الطبيعي طرح السؤال، عن ماهية الدوافع عند الشركات الغربية للاستثمار في صناعات تُعد جزءاً من السلاسل التي تعتمد على التقنيات العالية؟ ومن ناحية أخرى، هل يمكن إيجاد بدائل من الشركات الغربية لهذا الأمر؟ فعلى سبيل المثال، هل يمكن إيجاد دوافع لشركات صينية – «هواوي» مثلاً، وغيرها من شركات التقنيات العالية، للاستثمار في لبنان ونقل التكنولوجيا الصناعية إلى هذا البلد؟ قد يكون هذا الأمر خاضعاً للنقاش، إلا أنه يجب أن يكون مطروحاً.

عملياً بعد نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المحلّي، يمكن الحديث عن توطين هذه الصناعات، وتعلّم أساسيات هذه التكنولوجيات، وإنشاء مراكز أبحاث تسهم في تطويرها والبناء عليها بهدف الصعود إلى مراحل أعلى في سلاسل التوريد هذه.

اقتصاد

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

قرر البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل “الإنتربنك”، وهي منصة إلكترونية رئيسية للسوق المالية في الصين تابعة لبنك الشعب الصيني، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.

وتعكس أسعار الفائدة الأولية مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة على القروض الأولية منذ يونيو الماضي، فإن أسعار الفائدة على القروض الجديدة مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة.

وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.

وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني قد أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن الصين ستحافظ على سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية مرنة بشكل معتدل خلال العام المقبل.

اقتصاد

البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية

أعلن البيت الأبيض أن الخزانة الأمريكية حصّلت 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في “يوتيوب”، حيث عرضت قائمة بـ”انتصارات ماجا 2025” بشكل متكرر مع موسيقى “لو-فاي” في الخلفية.

وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقا.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي و15 ديسمبر الجاري بلغت ما يزيد قليلا عن 200 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات، حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأمريكية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعا بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.

ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.

اقتصاد

الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين اعتزامها فرض رسوم إغراق أولية تصل إلى 42.7% على وارداتها من بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء (23 ديسمبر 2025).

وكانت الصين قد بدأت تحقيقا بشأن احتمال وجود إغراق من منتجات الألبان الأوروبية، في أعقاب تحقيقات في واردات لحم الخنزير وردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

وستؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل أساسي على دول مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا.

-

خاص10 months ago

خاص10 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال

-

مجتمع11 months ago

مجتمع11 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.

-

Uncategorized1 year ago

Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers

-

مجتمع4 months ago

مجتمع4 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان

-

قطاع عام1 year ago

قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس

-

محليات11 months ago

محليات11 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”

-

أخبار عامة11 months ago

أخبار عامة11 months agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي

-

مال1 year ago

مال1 year agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا