اقتصاد

إعادة التوازن للنظام المالي والمادة 113 من قانون النقد والتسليف

في إطار مناقشة كيفيّة إعادة التوازن للنظام المالي اللبناني وردم ما تسمّيه الحكومة «الفجوة» (وهي عبارة غير قانونية، ربما يُراد من إستعمالها تمييع المسؤوليات وإستبعاد تطبيق القواعد القانونية والمحاسبية) في القطاع المصرفي والمالي، من الضروري تحليل النصوص القانونية التي ترعى العلاقة المالية القائمة بين الدولة ومصرف لبنان، خاصة منها المادة 113 من قانون النقد والتسليف، وهي مادة محورّية بهذا الخصوص.

علاقة عضوية

إن أحكام قانون النقد والتسليف (القانون) وممارسات العقود الثلاثة الماضية وحاضرنا تظهر، دون أدنى شكّ، أن علاقة الدولة بمصرف لبنان هي علاقة عضوّية وأن الاستقلالية التي منحها المشترع لمصرف لبنان (المادة 13 من القانون) لم تُترجم بأفعال. قرارات الحكومات المتتالية، والقوانين التي أصدرها مجلس النواب، من سلفات خزينة وموازنات (عندما أُقرّت) وغيرها، كما سياسات دعم سعر صرف الليرة اللبنانية والاستيراد على أنواعه، وتمويل قطاع الكهرباء، كلها تمّت ونُفّذت بالتكافل والتضامن بين مصرف لبنان والدولة (بسلطتيها التشريعية والتنفيذية). هذا ما ذكّر به صندوق النقد الدولي، في بيان الخبراء الصادر بتاريخ 23 آذار 2023 في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة، والذي طلب فيه من الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.

المادة 90

بالرغم من أن المادة 90 من القانون وضعت مبدأ واضحاً وصريحاً أن المصرف المركزي «لا يمنح قروضاً للقطاع العام»، فإن المصرف موّل الدولة والقطاع العام بشكل مستمر ومكثّف دون تطبيق الآلية المعتمدة في المواد 91 وما يليها التي لا يمكن اللجوء إليها إلاّ في «ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى»، وكأن لبنان عاش دائماً في ظروف إستثنائية وحالة الضرورة. كنا قد وضعنا ونشرنا في شباط 2022، مع مجموعة من المحامين، دراسة حول عدم قانونية إستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة، وأرسلناها إلى صندوق النقد الدولي؛ اشترط الأخير، بعد شهر، على الدولة، من أجل منحها التمويل، أن تمتنع من الإقتراض من مصرف لبنان، غير أن هذا التمويل لم يتوقف، وإستمرّ إستنزاف أموال مصرف لبنان بشتّى الطرق: تمويل، سلفات، دعم، وغيرها.

إستعمال أموال مصرف لبنان لحاجات الدولة والقطاع العام

علاقة ودائع المودعين بهذا التمويل واضحة ولا داعي لتكرار عرضها: المودعون أودعوا أموالهم في المصارف التجارية، وليس لهم علاقة تعاقدية سوى مع هذه المصارف؛ المصارف التجارية أودعت ووظّفت أموالها لدى مصرف لبنان؛ بدوره مصرف لبنان موّل الدولة والقطاع العام. أرقام ودائع المودعين لدى المصارف التجارية وأرقام ودائع وتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان متقاربة جداً (حوالى 90 مليار دولار أميركي من كل جهة). لن ندخل في الجدل الذي يميّز بين التمويل، والاقتراض، والإستدانة، والخسارة، والعجز، وغيرها؛ فكل هذه المصطلحات لا تخفي حقيقة إستعمال أموال مصرف لبنان لحاجات الدولة والقطاع العام، كون مئات المليارات التي صرفها مصرف لبنان على مدى العقود لم يستعملها لحاجاته الخاصة.

المادة 13 مواد أخرى

توصّف المادة 13 من القانون مصرف لبنان بأنه «شخص معنوي من القطاع العام»، ممّا يظهر بوضوح أن لهذا المصرف وضعاً قانونياً خاصاً يربطه بالدولة. وهو، وفق أحكام القانون، «مصرف القطاع العام» (المادة 85)، وأيضاً «العميل المالي» (Financial agent) لهذا القطاع (المادة 97). وقد إعتبر مجلس شورى الدولة أن مصرف لبنان يدير مرفقاً عاماً (Service public). يظهر تداخل الدولة ومصرف لبنان على كافة الأصعدة: تعيين الحاكم ونوابه بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية (المادة 18)؛ حق وزير المالية بالطلب من حاكم مصرف لبنان دعوة المجلس المركزي إلى الاجتماع (المادة 29)؛ العضوية الحكمية للمديرين العامين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد في المجلس المركزي (المادة 28)؛ وجود مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وهو يتمتع بحق الإطلاع على جميع سجلاّت المصرف المركزي، والتدقيق بموجوداته، وطلب تعليق قرارات الحاكم مؤقتاً (المواد 41 وما يليها)؛ «التعاون بين المصرف والدولة» المفصّل في المادة 71 وما يليها من القانون؛ وغيرها من عناصر التشابك، ممّا يحرم السلطة التنفيذية من إمكانية التذرع بعدم معرفة حقيقة الواقع المالي والمحاسبي لمصرف لبنان.زبالإضافة إلى أنه شخص معنوي من القطاع العام، وأنه يدير مرفقاً عاماً، وأنه مصرف القطاع المالي وعميله المالي، فإن مصرف لبنان هو، كما أكدّه الفقه المأذون، ملك الدولة، كون الأخيرة تملك وحدها كامل رأسماله: لقد جاء في المادة 15 من القانون أن الدولة تُخصّص للمصرف كامل رأسماله الأصلي وتزيده بمبالغ جديدة.

المادة 113 والعلاقة بين الدولة ومصرف لبنان

كل هذه الأحكام والتوصيفات ضرورية لدرس أحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي لا يمكن مقاربتها إلاّ ضمن إطارها العام المذكور أعلاه، كما يجب النظر إلى هذه المادة في كافة مندرجاتها، وليس بشكل مُجزّأ. تنصّ هذه المادة، المكوّنة من خمس فقرات غير مرقّمة، على ما يلي: «يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والأعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات. يقيّد 50% من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى «الاحتياط العام» ويدفع 50% إلى الخزينة. عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و 80 بالمئة للخزينة. وإذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته تُغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة. وإذا أصبح رصيد حساب «الاحتياط العام» من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة أقلّ من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجدداً بنسبة 50% لهذا الحساب و50% للخزينة، إلى أن يبلغ الحساب مجدداً نصف الرأسمال».

علاقة المساهم الأوحد

إن علاقة الدولة بمصرف لبنان هي، بكل وضوح، علاقة «المساهم» الأوحد بالمؤسسة التي يملك كامل رأسمالها. فإذا حقق مصرف لبنان أرباحاً، توجب عليه توزيعها على «مساهمه» (الخزينة العامة) بعد إقتطاع مبالغ لاحتياط مصرف لبنان العام؛ ويتناول هذا التوزيع 80% من الأرباح الصافية، وهي الأرباح المحققة بعد أن يكون المصرف قد غطّى كامل نفقاته وأعبائه والاستهلاك والمؤونات. أمّا إذا تكبّد مصرف لبنان خسائر أو عجزاً، يتوجب عندها على الخزينة، التي تستفيد من الجزء الأكبر من أرباحه، أن تغطي هذه الخسائر أو العجز، وهذه ترجمة للمبدأ البديهي الذي يفرض على من يستفيد من الأرباح أن يتحمّل الخسائر.

إطفاء العجز وشطب الخسائر

من غير المُناقش فيه أن أحكام المادة 113 تتناول كل سنة مالية على حدة، وقد عرّفت المادة 112 من القانون سنة مصرف لبنان المالية بأنها السنة المدنية المنتهية في 31 كانون الأول. هذا ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 113 التي تتكلم عن «سنة من السنين»، وما تفرضه القواعد المحاسبية والمالية التي تأخذ بالإعتبار السنوات المتتالية والأرقام التراكمية طالما ان المؤسسة هي مستمرة “Going concern”، وذلك من خلال تدوير النتائج. إمتناع الدولة عن تسديد متوجباتها خلال سنة معيّنة أو أكثر، عملاً بأحكام المادة 113، لا يعفيها من موجب تغطية العجز أو الخسائر التراكمية.

وقد نصّت المادة 4 من مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي اللبناني على أنه «يتمّ إطفاء العجز في رأسمال مصرف لبنان (…) وشطب سائر الخسائر المؤجّلة»، ممّا يُثبت وجود عجز وخسائر في مصرف لبنان وإعتراف الدولة بها.

إعادة رسملة المصارف التجارية ومصرف لبنان

يصعب فهم موقف البعض المُنادي، في إطار مناقشة هيكلة المصارف وإعادة التوازن للنظام المالي، بإلزام مساهمي المصارف التجارية بإعادة رسملة مصارفهم (وهذا ما تفرضه المادة 216 من قانون التجارة)، والرافض في الوقت عينه إعادة رسملة مصرف لبنان من قبل «مساهمه» الأوحد، الدولة. وحدة المعايير ووحدة المصطلحات هي أساس كل نقاش جدّي ومُثمر.

المساس بأصول الدولة؟

بالنسبة لكيفية تسديد الدولة لمتوجباتها عملاً بأحكام المادة 113 من القانون، نترك الأمر للأخصائيين الإقتصاديين لنكتفي بالقول ان حجّة عدم وجوب المساس بأصول الدولة هي في غير محلّها، إذ إن لا أحد يدعو للتصرف بهذه الأصول بأي شكل من الأشكال، بل فقط لاستثمارها وإدارتها بطريقة فعّالة ومربحة تسمح بتوليد أرباح يُستعمل جزء منها لتأمين إستعادة الودائع المصرفية في إطار صندوق (Deposit Recovery Fund) نادينا بإنشائه منذ اللحظة الأولى، على أنه لا يكفي حصر مصدر تمويل هذا الصندوق باستعادة «الأموال المنهوبة» وغيرها من المصادر الإفتراضية وبعيدة المنال، مع تكرار تأكيدنا على أنه يجب إستعمال كافة الوسائل المتاحة لاستعادة هذه الأموال، إلاّ أن خطة إعادة التوازن للقطاع المالي لا تُبنى على هذه الأموال وحدها، تماماً كما أنها لا تُبنى على شطب وإلغاء الودائع في المصارف وفي مصرف لبنان.

أمّا للمناهضين لإنشاء هكذا صندوق والمتمسكين بفكرة «إفلاس» المصارف كحلّ وحيد للأزمة المالية الوطنية والنظامية (Systémique)، بذريعة أن الأموال الناجمة عن إستثمار وإدارة أصول الدولة يجب أن تُدّخر للأجيال القادمة، نكتفي بالقول لهم أن لا أجيال قادمة إذا تمّ القضاء على ما تبقّى من الجيل الحالي وودائعه وأسس حياته. لا مستقبل بغياب الحاضر.

اقتصاد

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

قرر البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل “الإنتربنك”، وهي منصة إلكترونية رئيسية للسوق المالية في الصين تابعة لبنك الشعب الصيني، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.

وتعكس أسعار الفائدة الأولية مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة على القروض الأولية منذ يونيو الماضي، فإن أسعار الفائدة على القروض الجديدة مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة.

وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.

وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني قد أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن الصين ستحافظ على سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية مرنة بشكل معتدل خلال العام المقبل.

اقتصاد

البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية

أعلن البيت الأبيض أن الخزانة الأمريكية حصّلت 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في “يوتيوب”، حيث عرضت قائمة بـ”انتصارات ماجا 2025” بشكل متكرر مع موسيقى “لو-فاي” في الخلفية.

وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقا.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي و15 ديسمبر الجاري بلغت ما يزيد قليلا عن 200 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات، حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأمريكية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعا بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.

ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.

اقتصاد

الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين اعتزامها فرض رسوم إغراق أولية تصل إلى 42.7% على وارداتها من بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء (23 ديسمبر 2025).

وكانت الصين قد بدأت تحقيقا بشأن احتمال وجود إغراق من منتجات الألبان الأوروبية، في أعقاب تحقيقات في واردات لحم الخنزير وردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

وستؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل أساسي على دول مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا.

-

خاص10 months ago

خاص10 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال

-

مجتمع11 months ago

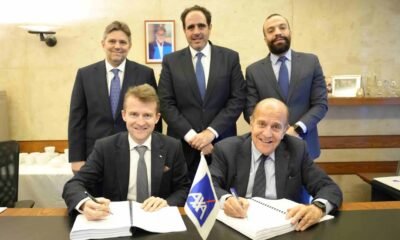

مجتمع11 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.

-

Uncategorized1 year ago

Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers

-

مجتمع4 months ago

مجتمع4 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان

-

قطاع عام1 year ago

قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس

-

محليات11 months ago

محليات11 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”

-

أخبار عامة11 months ago

أخبار عامة11 months agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي

-

مال1 year ago

مال1 year agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا