اقتصاد

نحو إعادة الاعتبار للسياسة المالية

أي حديث عن النهوض والازدهار لا يمكن أن يمرّ خارج إطار إعادة توزيع الموارد وتنمية القطاعات الإنتاجية بشكل تنافسي محلياً وخارجياً، وهذا لا يمكن أن يحصل من دون إعادة الاعتبار للسياسة المالية لتوجيه بوصلة الاقتصاد، بشكل يُفيد الاقتصاد الكلّي

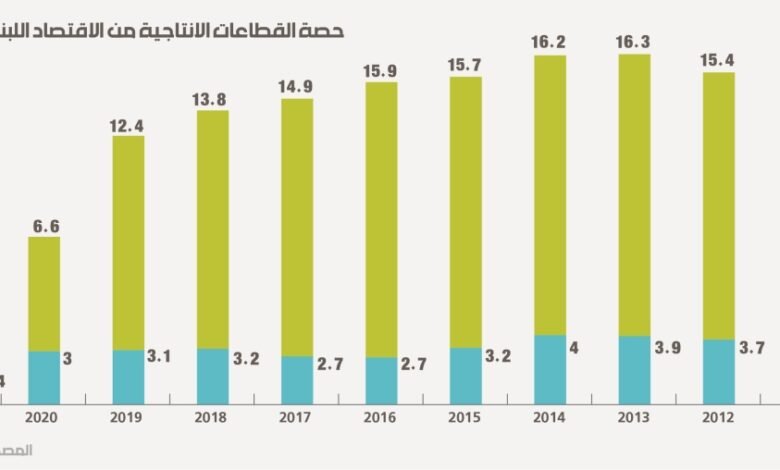

في سنوات الأزمة، برزت لازمة تُردّد على لسان كل سياسي واقتصادي وإعلامي وناشطين في المجتمع المدني، عن ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي. لكن لم يفسّر أحد موجبات هذا الانتقال سياسياً ومالياً، ولم يقم أحد بأي مجهود جدي في هذا الاتجاه. واللافت أن مردّدي هذا الكلام، يستندون في كلامهم إلى توصيفات تصبّ بمجملها في أن لبنان يعاني من عجز هائل في الميزان الخارجي للاقتصاد اللبناني، وبشكل خاص عجز الميزان الجاري الذي ينبع أساساً من العجز في الميزان التجاري، أي أنه يستورد ليستهلك، ولا ينتج.

بكلامهم يبدو أن تنمية القطاعات للانتقال نحو الاقتصاد الجديد، هو أمر بديهي. الهدف منها تعديل الاختلال في الميزان الخارجي وتقليص حدّة الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملات الأجنبية، في مقابل خفض حدّة انعدام التوازن التاريخي بين الواردات والصادرات. إلا أن هذه التنمية المطلوبة تحتاج إلى استثمار الموارد فيها. وعلى هذا الاستثمار أن يكون مقصوداً وموجّهاً. أي ألا تذهب الموارد المالية إلى القطاعات بشكل «حرّ» كما كانت عليه في العقود الماضية، بل أن تكون موجّهة حيث تريدها الدولة تبعاً لخطط وتقديرات ورؤية واضحة.

الطريقة الأفضل لصنع هذا الأمر تكون من خلال السياسة المالية، التي وحدها ستكون قادرة على تقديم الدعم المالي، المباشر وغير المباشر، بشكل محدّد إلى قطاعات تصنفها الدولة مؤهلة لتحقيق أهداف مبنية على خطط مدروسة. بذلك فقط، نضمن ألا تذهب الموارد نحو القطاعات التي تبحث عن الربح السريع، وهي تكون في العادة قطاعات ريعية.

في الواقع، لا تُترجم السياسة المالية فقط من خلال الإنفاق، أو التمويل المباشر، بل من الممكن أيضاً تطبيقها من خلال السياسة الضريبية، وهي وسيلة غير مباشرة لدعم القطاعات، إذ من الممكن أن تقوم الدولة بإعفاء بعض القطاعات من الضرائب، أو تقديم خفوضات ضريبية، ما يسهم في زيادة معدلات الأرباح الصافية وبالتالي تحفيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

ومن الطبيعي أن السياسات المالية الموجّهة، يجب أن يسبقها التخطيط الاقتصادي – السياسي، الذي يسهم في تحديد القطاعات التي يجب أن تدعمها السياسات، وهذا من خلال اختيار قطاعات تعطي أعلى مردود مالي واقتصادي واجتماعي مقارنة مع الإنفاق، المباشر منه وغير المباشر. والمردود لا يُقاس فقط على مستوى الأموال التي يدرّها القطاع فقط، على أهميتها، بل أيضاً على المردود الاقتصادي الذي يقدّمه القطاع، من زيادات في حجم الوظائف والتشجيع على الاستثمار، وحتى استبدال الاستيراد حيث يقوم القطاع بالحدّ من خروج العملات الصعبة التي كانت تُستخدم لاستيراد السلع التي باتت منتجة محلياً. لكن كل ذلك يتطلب وعياً سياسياً وقراراً مركزياً لا يبدو متوافراً لغاية الآن.

عملياً، تهدف السياسة المالية إلى دعم القطاعات بعد تحديدها على أساس أن الاستثمار فيها يحقق الجدوى الاقتصادية الأعلى. والاستثمار عبر السياسة المالية يؤتي ثماره بالفعل على القطاعات بحسب الدراسات. وبحسب ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان «السياسة المالية والنموّ طويل الأمد»، فإنه على المستوى الجزئي للاقتصاد، يمكن للسياسات الضريبية والإنفاق أن يعزّزا نموّ القطاعات عن طريق زيادة حوافز العمل والاستثمار، وتعزيز تراكم رأس المال البشري، وتعزيز عوامل الإنتاج الإجمالية. على سبيل المثال، يمكن للاستثمار العام الفعال في البنى التحتية أن يعزز إنتاجية جميع الشركات والصناعات، ويمكن لإصلاح ضرائب الدخل الرأسمالي أن يشجع الاستثمار الخاص. واللافت هنا، أن الصندوق يقول ذلك وهو مؤسّسة نيوليبرالية تدعو إلى تقليص دور الدولة إلى أقل قدر ممكن. لكن أصل المسألة أن تدخّل الدولة وتوجيه التمويل والدعم عبرها يمكن أن يحقق دفعة كبيرة للقطاعات الاقتصادية. حتى ولو كان المسار العالمي في العقود الأخيرة ينتصر لتغليب السياسة النقدية على السياسة المالية، بحجّة تقليص دور الدولة «الذي يساهم في ضرب القطاع الخاص»، إلا أن هذا المسار بدأ يتراجع بعض الشيء خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، وقد تحفّز هذا المسار مع الأزمات المتتالية التي واجهتها الاقتصادات منذ بداية جائحة كورونا.

بالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية والتمويل المباشر للقطاعات، والتسهيلات الضريبية، يمكن للسياسة المالية أن تلعب دوراً من ناحية أخرى. فبحسب صندوق النقد الدولي إن أحد أهم القنوات لتعزيز الإنتاجية هو من خلال دفع الدولة نحو تحقيق التقدّم التكنولوجي. وهي إحدى الحجج الأساسية لتدخّل الدولة بشكل مباشر في السوق. ومن هنا يمكن للحكومات أن تقدم على الإنفاق على البحث والتطوير بشكل مباشر، أو عبر تقديم حوافز ضريبية تشجّع الإنفاق الخاص على البحث والتطوير. وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى إنفاق متكامل ليس فقط على البحث والتطوير، بل أيضاً على البنى التحتية التي من الممكن أن تسهّل هذا الأمر. فمن الطبيعي أن تطوير التكنولوجيا يحتاج مثلاً إلى وجود الكهرباء بشكل مستمر، وهو ما يحتاج إلى الاستثمار في قطاع الكهرباء. كما يمكن للاستثمار في قطاع التعليم أن يساهم في تقدّم مجالات البحث والتطوير.

من البديهي أن تقوم الدولة اللبنانية بتنمية القطاعات المنتجة بهدف تعديل خفض حدّة انعدام التوازن التاريخي بين الواردات والصادرات

مع ذلك كله، تبقى المشكلة الأساسية كامنة في إمكانية توفير الدولة التمويل لتستطيع أن تبدأ بتخصيص الدعم للقطاعات. هناك احتمالات مستقبلية مفتوحة، خصوصاً منها الاحتمال المرتفع لوجود الغاز في البحر اللبناني. لكن في الوقت الحالي قد تكون التعديلات الضريبية الجذرية مصدراً أساسياً للدخل، بشكل خاص الضرائب على الأرباح، التي تُعتبر ضرائب تنازلية تصيب جميع الأرباح بشكل أفقي. كما أن الضريبة على الثروة، التي طرحها صندوق النقد نفسه، يمكن أن تكون مصدراً أساسياً للتمويل.

في السابق لم تكن السياسة المالية في لبنان، إن وُجدت، هادفة إلى تنمية القطاعات، بل إن ما اتّبع في نهاية التسعينيات، كان الهدف منه جلب الإيرادات من الضرائب على الدخل والاستهلاك. إلا أن مصرف لبنان كان هو من قام بالتمويل الموجّه في الاقتصاد اللبناني، كما كان هو المسؤول عن السياسة النقدية. لذلك كان توجهه يصبّ نحو تغذية قطاعات غير منتجة، مثل قطاع البناء الذي دعمه عبر قنوات عدّة من خلال إقراض المطوّرين العقاريين، وبالتالي تغذية جانب العرض، وتغذية جانب الطلب من خلال سياسة منح قروض الإسكان المدعومة. لكن الوضع اليوم اختلف عن تلك الحقبة، إذ إن مصرف لبنان لم يعد قادراً على فرض أي توجهات في السياسة الاقتصادية بسبب فقدانه للموارد المالية. هذا تطور جعل المسؤولية تقع اليوم على السياسة المالية المرجوة، التي تُسأل عنها الحكومة، لإعادة توجيه الموارد إلى الأماكن التي تراها مناسبة لإعادة ازدهار الاقتصاد.

اقتصاد

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

قرر البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل “الإنتربنك”، وهي منصة إلكترونية رئيسية للسوق المالية في الصين تابعة لبنك الشعب الصيني، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.

وتعكس أسعار الفائدة الأولية مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة على القروض الأولية منذ يونيو الماضي، فإن أسعار الفائدة على القروض الجديدة مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة.

وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.

وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني قد أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن الصين ستحافظ على سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية مرنة بشكل معتدل خلال العام المقبل.

اقتصاد

البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية

أعلن البيت الأبيض أن الخزانة الأمريكية حصّلت 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في “يوتيوب”، حيث عرضت قائمة بـ”انتصارات ماجا 2025” بشكل متكرر مع موسيقى “لو-فاي” في الخلفية.

وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقا.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي و15 ديسمبر الجاري بلغت ما يزيد قليلا عن 200 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات، حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأمريكية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعا بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.

ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.

اقتصاد

الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين اعتزامها فرض رسوم إغراق أولية تصل إلى 42.7% على وارداتها من بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء (23 ديسمبر 2025).

وكانت الصين قد بدأت تحقيقا بشأن احتمال وجود إغراق من منتجات الألبان الأوروبية، في أعقاب تحقيقات في واردات لحم الخنزير وردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

وستؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل أساسي على دول مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا.

-

خاص10 months ago

خاص10 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال

-

مجتمع11 months ago

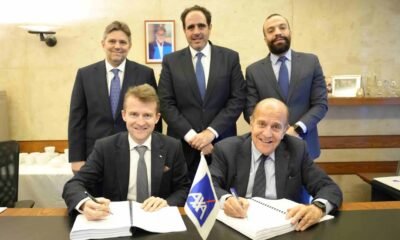

مجتمع11 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.

-

Uncategorized1 year ago

Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers

-

مجتمع4 months ago

مجتمع4 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان

-

قطاع عام1 year ago

قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس

-

محليات11 months ago

محليات11 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”

-

أخبار عامة11 months ago

أخبار عامة11 months agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي

-

مال1 year ago

مال1 year agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا